東西境界線『ボスニア物語』

introduction

村上春樹が今年もノーベル文学賞を逃した、と話題になっている。そうやって大きく取り上げれば取り上げるほど、受賞から遠ざかって行く気がするのはぼくだけだろうか。

今回読んだ本、ボスニア物語はノーベル文学賞を受賞している作家が書いた。

はい、どこの国出身でしょう。

答えはユーゴスラビアです。今ではその国は解体され、名も残っていない。

かつて東欧にあり、西洋と東洋をつなぐ位置にあった、その国出身の作家が書いたこの『ボスニア物語』は境界にいることの苦労、悲劇を描き、さらに一歩、人の内面に踏み込む。

author

改めて作者に触れますが、イヴォ・アンドリッチ。1961年のノーベル文学賞を受賞。受賞理由は「自国の歴史の主題と運命を叙述し得た彼の叙事詩的力量にたいして」です。

この『ボスニア物語』を含め他2作品『ドリナの橋』と『サラエボの女』でボスニア三部作、と呼ばれているそうです。

ユーゴスラビア出身となっていますが、生まれたのはハンガリー・オーストリア帝国統治下のボスニアだったとのこと。自分の生まれた国、という現代人なら誰もが持っているアイデンティティーはあったのだろうか?と思います。

ぼくは文章でしかその人となりを知れませんが(知れているのかすら疑問であるが)、落ち着いた、理知的な人なのかな、と思います。

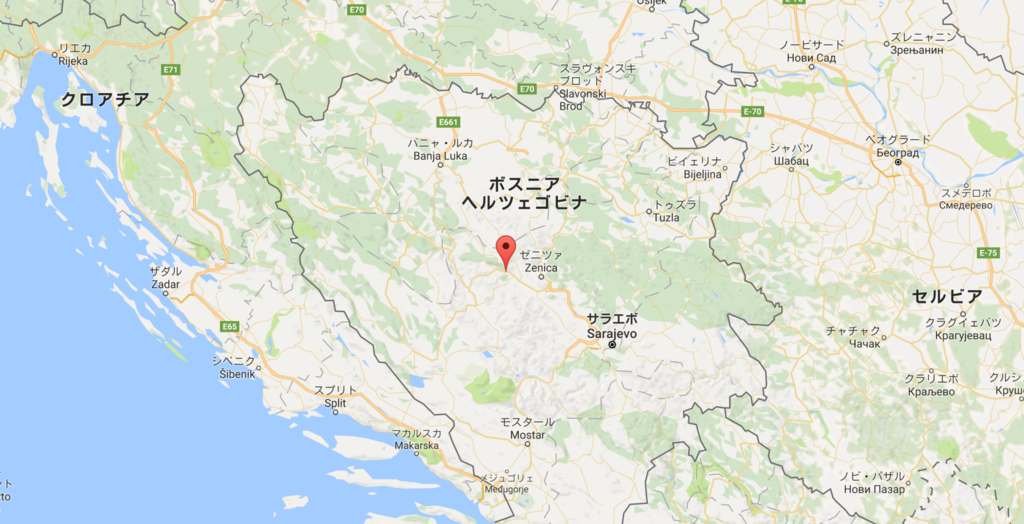

かつてユーゴスラビアがあったところはこの辺りです。

より正確に言えばセルビア、マケドニア、などもユーゴスラビアの一部だったようです。自分も不勉強なので詳しくはわかりませんが。またクロアチアとは因縁深いようです。一部だったり独立したり。

plot summary

時代はナポレオンの権勢があらゆる場所に轟いていたころ。

1807年トラヴニクにフランス領事ダビーユが着任するところから始まる。

そのトラヴニクを舞台とした年代記。西洋と東洋がぶつかる地での日々。

review

トラヴニク?ってどこだろう。ここは現在ボスニア・ヘルツェゴビナの中央に位置する。かつてはオスマン・トルコ帝国に制服されており、その属州となって、イスタンブールのトルコ皇帝から任命された太守がこの地を治めていた。この物語の始まる1807年には帝国は衰退しており、ヨーロッパでは戦火が広がっていた。

ナポレオンはトルコ皇帝にたいして、このトラヴニクに対し領事館を開く許可を求めた。彼はイギリスに対抗し、フランスが支配する交通路を設けたいと考え、そのうちの一本がこのトラヴニクの谷間を通る予定だった……らしい。

トラヴニクはここだよ。

この小説は誤解を恐れず言えばとても退屈な小説だった。

ただ日々を丁寧に書いているだけだからだ。しかしそれがかえって浮き彫りにするものは時代の大きなうねりと変わっているようで変わらない人の姿。

トラヴニクという場所を舞台として、フランス領事と後から遅れて着任してくるオーストリア領事との散っているはずの火花の応酬。しかし彼らはトラヴニクという場で数少ないヨーロッパ人であり、互いに共感出来る箇所が多い。トラヴニクでは、現地の人々との風習の違いや考え方の違い、宗教の違いに苦しめられる同胞でもあるのだ。

そしてその西欧人に反発を覚えたり、覚えなかったり、忘れていたりするのが現地の人々である。この時代、西と東の隔たりは谷を挟んでいるように大きく、互いに馴染めないものだった。現代とは時代が違う。今ではそんな悩みはほぼ皆無になってきている。

ぼくたちが感じようとしても感じることが難しい悩みにさらされた彼ら、立場は時を経るごとに変わり、友好的である時もあれば、敵対的である時もある。

ナポレオンの衰退に伴い、先の世の見通しは目まぐるしく変わる。

今の太平な世の中とは大違いだ。僕たちは、今のこの現状がいつまでも続くものだとして当たり前に受け入れているが、それはそうではなかった。先人たちの骨身を削る行いがそれをなしている。いつまたそれがひっくり返るかわからない。たとえ限りなく低い可能性だとしても、起こる可能性はゼロと言い切ることはできない。

一種、日本の無常観に通ずるものを感じた『ボスニア物語』。ちなみに原題を直訳すると『トラヴニク年代記』。

登場人物たちもそれぞれの考えと悩みを抱く。大きかったり小さかったり。しかいその大きい小さいは誰が決めるのか?ある人にとって大事なことが他の人にとって大事でない何てことは往々にしてあることだ。

一つ言えるのはぼくももっと考えたい、と思ったこと。うまく言葉にはできないしするつもりもないような事柄もあったり、そもそも気づいていないこともあるかもしれない。

どうしてどうして、自分を内面に向けさせる本だった。その理由の一端に、他者の目を通して自国の運命を描いたことがあると思う。作者はボスニア人でありながら西欧人(主にフランス領事ダビーユ)の目を通して、ボスニアを描き、受け止めているから。

イヴォ・アンドリッチはエッセイで「バルカンにおいてはすべての存在は悲劇的である」と語った。

そんな彼の本を読んでみてはいかがでしょうか。

P.S

読んだ本は1972年に発行されたものだったが誤字がなかなか多かった。やっぱ今ってすげぇ。

また翻訳がこなれていない感じもした。多分、本職ではないと思う。まぁ、セルビア・クロアチア語を訳せる人などそうそういないだろうが……。

『暴力の人類史』①

面白いことが盛りだくさんな本だった。夢中で読んだ。

振り返るために自分でまとめてみたいと思う。

この本は現代は暴力が少ない時代である、ということを述べている。極めて冷静に客観的にそのことを述べているので首肯せざるを得ない。

数が減っているということをデータで示し、その理由を探る。一体どうして暴力は減ったのか?心理学的要素から、また脳科学から。

ボリュームたっぷり上下巻で1000ページ以上。

暴力の研究になぜ取り組んでいるのか?人間の本性を研究するものにとって、暴力は当然の関心ごとであるからだ。 by著者

著者はハーバード大学心理学教授で他にも数多くの著書があるようだ。

第1章 異国

過去は異国である。あちらでは物事のやり方が違うのだ。

L.P.ハートリー

この言葉から始まる1章では古代から現代に至るまで、暴力の概観を示す。どんなことが起きていたか?またどんな理由からなのか?

まず著者は「暴力が減っていると言ってもほとんどの人は信じないだろう、信じようとしないだろう」と述べる。信じられなくても事実そうだ、ということを納得させるために多くのデータ、史料を今後用いていく前準備をする。

そのために古代から現代までの暴力についての概観に触れる。

まずエッツィというおよそ5000年前の人(?)に触れる。氷の中で発見された死体には切り傷や血が付着していた。また他にも発見されたケネウィックマンという、およそ9400年前の人の骨盤に石の槍先が刺さっていた。

ホメロスの『イリアス』『オデュッセイア』は当時の文化を反映していると考えられる。文字化されたのか紀元前800~650年だとされているその中には数々の暴力の描写がある。

根絶やし、略奪、奴隷化。男たちは殺され、女たちは性労働や肉体労働に。古代の武器でも十分に人を殺傷できる。よって近代のハイテク兵器と比べるのは意味をなさない。大量殺人とレイプの物語。

旧約聖書を読んでみよう。驚くほどの残虐さを提示している。

ローマ帝国で死の手段でポピュラー(とんでもない言い方)だったのは磔刑。

本書から少々抜粋

ローマの磔刑はまず裸にした受刑者を鞭打つところから始まる。使われたのは先の尖った石を編み込んだ短い革の鞭で 中略 「裂傷は骨格筋にまで達し、血を流して痙攣する細い筋肉の束が剥き出しになる」。次に両腕が重さ四五キロほどもある十字架にくくりつけられ、男はそれを背負って支柱が立てられた場所に運んでいかなければならない。そこで彼は背中をずたずたに裂かれた体を起こされ、手首に釘を打ち込まれて十字架に磔にされる。 中略 両腕に全体重がかかり、肋骨はその重みで広げられるため、腕に力を入れるか、釘に打たれた両足を踏ん張るかしない限り呼吸は難しくなる。三、四時間から長がければ三、四日間苦しみぬいた末に、男は窒息か失血のために死亡する。

凄まじい。このような残虐行為が許容されていたのがローマであった。

中世で騎士といえばロマンチックなイメージが喚起される。しかし実情はそうではない。アーサー王伝説をめぐる物語の中で最も有名な『ランスロット』に過激な暴力シーンがどのくらい出てくるか調べた研究家がおり、それによると平均して四ページに一回の割合。

頭蓋骨が割られ、巨大な蹄で踏み潰され、首がはねられ、肩から下を切り落とされ、手が切り落とされ……等々まだまだ続く。

近代初期のヨーロッパ。

英国史を教えるのにこんな歌がよく使われるそう。

ヘンリー八世、めとった妻は全部で六人

一人は死に、一人は生きて、二人は離婚、二人は首をはねられた

でっち上げた罪で死刑に処し、他の女が好きになったから死刑に処す。好きになった女のかつての男のはらわたを四つ裂きにする。

またブラディー・メアリーの異名を持つメアリー一世はプロテスタント信者およそ300人を火炙りに。いくら書いても書き足りないほどにそのような事件が頻発している。

上記に書いた事柄はほんの一片にすぎない。近代以降も暴力行為は現代の基準から見れば度外れており、見ていられない。

次章以降でその内容にもっと踏み込み、歴史的研究や統計データの助けを借りて暴力は確かに減っている、ということを述べている。

面白い内容がてんこ盛りで目から鱗が飛び出した。次章以降もまとめたいと思う、がまとめるのも大変そうだ。

『犬の心臓・運命の卵』ワンワン・タマタマ

introduction

20世紀初頭のロシアは大変。とんでもないことが次々と起こり、次々と終わった。恐怖政治とかソ連崩壊とか世界大戦とか。とか、で済まされないことが多々起こった。

笑えない状況を憎々しく思っていた知識人の一人。ミハイル・ブルガーゴフは小説を書いた。諷刺に富んだ奇想天外な小説。今読むと笑い話になっていることに著者は何を思うのだろう。

plot summary

犬の心臓

ヒトの脳下垂体と睾丸を移植された犬が名前を欲し、女性を欲し、権利を求めて労働者階級と共鳴しブルジョアを震撼させる。

運命の卵

ある教授が発見した繁殖力を高める生命光線を浴びたアナコンダが人々を食い荒らす。

author

ミハイル・ブルガーゴフという作家は今まで知りませんでした。20世紀ロシアの作家で、上記の作品だけでなく他にも諷刺に富んだ作品を書いたとのこと。その内容ゆえに発禁処分にもなり、困窮に陥っていた。

海外に移住しようと、やけくそで政府に願い出たところ(勝手に国外に出ることは許されていなかったらしい)彼のアパートに電話があり「スターリンに変わります」と、そして「あなたは私たちにうんざりしてしまったのですか?」とスターリンが言ったという驚きのエピソードがある。

諷刺するには頭が良くなければできないしユーモアのセンスも欠かすことはできない。開始数ページで「面白い!」と思ってしまった。

review

両方の中編に共通するのはプロフェッサー(教授)が物語の大きな役割を果たしていること。体制、社会状況をバカバカしいものとして書いていること。そのバカバカもののせいでとんでもない事態に陥ること。動物がとんでもない事態に関わること。

・犬の心臓

犬に脳下垂体と睾丸を移植したら人間になってしまった!しかもその人間がとんでもない野郎だった!

犬だった頃の習性と人間だった頃の性格が混じってクソ野郎になったその人物ポリグラフ・ポリグラフォノヴィチ・コロフは人間だと言い権利を求める。住む権利働く権利食べる権利等々。

しかもそれらの権利は皆持つとされているもの(ヒトはみんな平等といい、様々なことを押し付けていた当時の政権によるもの)で彼の生みの親の教授ははねつけることができない。

教授は政権に対し、なんてアホなことをしているんだ(=作者の考えだったのだろう)という当時異端とされている考えを持っていたので、しかもそれを元々犬だった奴が要求するなんてバカバカしいにもほどがある!

元犬に賢しい知恵を授ける労働者がいますが、彼のしていることは正しいとされていることでした。うーんタチが悪い。

「身分証明書なしでどうやって生きていけというんです?無理ですよ。身分証明書なしの人間の存在が厳しく禁じられているってことは知っているでしょ。まず住宅管理委員会が」

「委員会が何を言うってんです?すてきだなんて、ばかにして。委員会は利害関心を守ってくれるんですよ」

これを元犬が言うんです。

元犬の彼ですが、元犬だから愚かなのはしょうがないと諦めがついてしまう部分もなくはないです、が、それに同調する周りの人物がいることが何より恐ろしかった。恐ろしいといっても諷刺の底にあるナイフのきらめきが見え隠れするといったものですが。

終始バカバカしい出来事ですが、それが間違っていなかった社会はとんでもない社会。組織やそれに従う人々を皮肉り、嘲り、捩る。センスが光る。すごい!

物語を貫く太い諷刺を細かい諷刺が覆っています。

これを笑うことができる時代になったことは喜んでいいと思います。

・運命の卵

こちらもすごいです。

ある教授が発見したまだ効能がよくわかっていない生命光線を疫病によって死に絶えかけてしまった鶏を増やすために使ったら……でっかいアナコンダ。

それがまぁ、クレムリンからの公文書=政府の指令、によって引き起こされた事態でした。紙ぺら一枚でいうことを聞かなきゃならない社会。

大量発生してからより何故そうなったか、までの方が大半を占めている物語です。若干、長いなぁと思わないこともありませんでしたが、その過程にも諷刺がいっぱい。奇抜な物語ですが、その奇抜さに負けない社会状況なのは重ねて驚き。

会話が面白く、楽しく読めてしまいます。

・動物

動物が奇抜な事態の中心にいます。ヒトの目を通すよりもおかしさが明らかになります。いろんな理屈をつけて物事を正当化するヒトですが、動物の目から見たらおかしいにもほどがある。白日の元にさらされてしまう。はっきりしてしまう。

うーむ、やっぱりそこまで考えて書いたのかな。

ペットの目から見たら自分も可笑しく見えているのだろうか。

面白いと思った箇所が、当時の社会情勢からくるものばかりだったのに驚きを交えつつ作者頭いいなぁと思います。頭のいいヒトは好きです!

でも、仮に、もし、万が一の話、20世紀ロシアの社会が理想通りお題目通りのあらゆるヒトの平等を追求し近づくことができていたらどうなっていたんだ……?と少し思いつつ、他の著作も読んでみたいと思いました。いえ、絶対読みます。

こういう作品こそ映像化したらめちゃちゃ面白くなりそうだけどなぁ。

- 作者: ミハイルブルガーコフ,Valerij Gretchko,増本浩子,ヴァレリーグレチュコ

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2015/11/28

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (3件) を見る

今更『トム・ソーヤーの冒険』

introduction

世界で一番有名な子供といっても過言ではないのだろうトム・ソーヤー。少年文学の傑作!ですが、もしかしたら一番読んではいけない時に読んでしまったのではないだろうか?

plot summary

茶目っ気たっぷりのわんぱく少年トムは、街の浮浪児宿無しハックを相棒に、いたずらの数々……そんな一人の少年の歴史。

author

19世紀のアメリカを代表する作家マーク・トウェインです。なんでもペンネーム、マーク・トウェインとは二尋の意らしい。(二尋=約3.6メートル)

この作品にも表れているように、粗野で明るく健康な民衆の生き方を瑞々しく書いた作家。いわゆる田舎のいい人、と言ったら思い浮かべるステレオタイプもこのような作品の影響が大きいのかなぁ。

review

面白かったです。面白かったですよ。けど、時宜を外したーという思いが拭いきれません。大人と子供は読んで素直に面白い!と言うだろうけど20代前半という成熟した大人とも言えず、さりとて子供というには年を取りすぎている年齢にとって、この本は「ああ、うん、そうだよねー」でした。

・子供視点

トムに共感しっぱなしでしょう。またトムに共感できなくても、時折顔を出す、あまり目立たない子らもいます。そしてトムの拙い恋の対象となる女の子もいます。

大人の不条理さ、勝手さ、等々押し付けられて不満たらたらのトム。それもトムのことを思ってのものですが、子供にはなかなかわかるものではありません。

手伝いをサボり遊びに行くトム、お仕置きを受けるトム、いたずらをしたくなるトム。楽しいだろうなぁ!という毎日を過ごしています。

墓地で殺人を目撃したり、海賊になりきって数日冒険旅行をしたり、気になっているあの子にアプローチを仕掛けたり。うーん羨ましい!ぼくもやりたい!

毎日がいいことだらけではないですが、ほんとうに満喫している人生です。

・大人視点

トムというクソガキに悩まされる大人たちに共感できます。

言うことは聞かない、いたずらはする、心配はかける。わかるよウンウン。腹はたつし、なんとかして更生させようとするけども上手くいかない。怒りを爆発させることもあります。

が、決してトムが嫌いなわけではないのです。むしろ愛しています。愛と憎しみは表裏一体です。そういうことです。わかるよウンウン。

また子供時代を懐かしんで感傷に浸ってしまうこともあるでしょう。「ああ、ぼくも/わたしも子供のころ、こんなことやったなぁ。そうそう、ついつい見栄を張りたくなっちゃうのよ……」とか「こんなやつ、ぼくの/わたしの周りにもいたなぁ……」とかトムたちの行動に引かれて、自分の経験を思い出してしまいます。

過去に思いを馳せるのはたまにするのなら楽しいものです。思い出したくないようなことも、時間が経てば笑い話になります。

・ぼく視点

ああ、うんやっちゃうよねー……、大人も大変だなぁ。そうだよ狡い大人もいるんだよ。いや、おばさんあんたは正しいよ。鞭でぶっちゃえ!おー、ベーコン美味そう。

はい、どちらにも入れ込むことができませんでした。どっちのやってることもわかる。加えて、なつかしむほど子供時代は遥か彼方というわけでもなし。実子がいるわけでもないので大人にも深く共感できるわけでもない。

これが青春真っ盛りのティーンエイジャーならば、「ばかじゃねえの!」と子供たちを一笑に伏すこともできたでしょうが、もう20代です。そんなこと言えません。

読んでいて一番つまらない時期に読んでしまったなぁというのが感想になってしまいました。ほんと、読んだ時の年齢で感想が大きくちがうだろうな、という本でした。

そんなことは言っても、魅力がないわけではなく、無邪気ながら多少の意地悪さを含んだ言葉の応酬。ヘソを曲げて意地をはるこどもの様子。楽しいです。悪いやつが懲らしめられるのは読んでスッキリします。(しかし死に方が少年文学にしては壮絶)ただわんぱく小僧がわんぱくしてるだけの本ですが、それがここまで面白くなるのはすごいです。子供を子供らしく書くのはすごい難しいのだ。

物々交換している場面がすごく好きです。背伸びをしてタバコを吸っているところがいいです。

「タバコを吸う人を見るたびに、おれもすえたらなあと思ったもんだが、自分にもすえると思ったことは一度もなかったよ」byトム

キラキラしてる子供時代っていいもんだ。

- 作者: マーク・トウェイン,Mark Twain,大久保康雄

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1953/10/30

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 25回

- この商品を含むブログ (16件) を見る

『死の家の記録』人間観察記

introduction

ドストエフスキーが実体験を元に書いた獄中記。監獄を”死の家”と呼ぶ……しかしあまりそうは感じなかった?いや、でもハッとさせられるのである。

plot summary

妻殺しの罪で服役していたゴリャンチコフの『死の家の情景集』という手記。

author

ドストエフスキーです。もはや作品はあれこれを書いていて、こういう作品を書いているなどどいう注釈は不要でしょう。

彼はペトラシェフスキー事件に関わって逮捕され、1850年から1854年までの四年間オムスク要塞監獄で過ごしました。帝政ロシアにおける初期社会主義者弾圧事件です。ミハイル・ペトラシェフスキーという貴族の元催されていた政治サロンにドストエフスキーも参加していたのです。

政治サロンといっても政府から弾圧されるような行動は取っておらず、革命思想などからも遠かったらしい。それでも取り締まられてしまったのはひとえに社会情勢のためでしょう。

数十年前には立憲君主制や共和制を理念に掲げたデカブリストの乱があった。東欧では独立の気運が高まっていた。この独立の気運は後年のクリミア戦争につながる。

見せしめの意味が大きかったのでしょう。逮捕し、死刑判決を出しておきながら撤回するも、直前までそれを囚人たち自身には伝えないというただ恐怖を与えるためだけに思える措置もそう考えれば腑に落ちる。

そういった経緯でシベリア送りにされたドストエフスキーがその地で何を見て何を感じたかが色濃く現れているのがこの『死の家の記録』なのだろう。

review

シベリア、と言ってもどんなところなのか。

この『死の家の記録』は囚人たちを中心に書いているし、一種の追想録なので情景の描写には長さに比べて乏しい。この監獄はどんなところにあって、何をさせられていたのか?

シベリア:ロシアのヨーロッパ部分の東端、ウラル山脈を西の境界とした太平洋岸まで続く広大な土地

シベリアと聞いて思い浮かべるのは一面雪で覆われ、白い地平線が見える平地。寒くて辛い土地。あまりにぼんやりしたイメージである。僕は映画『ドクトル・ジバゴ』のイメージでシベリアを捉えようか。そうしないと、”死の家”から遠ざかってしまう。遠ざかるって?辛そうに思えないってこと。辛いんだろうけど。

監獄の中で囚人たちは冗談を言い、罵り合い、酒を飲み(飲んでいるんです)、内職をして小銭を稼ぐ。ユーモアが効いていて笑わせられることもしばしば。

監獄内でもヒエラルキーはあるようで、人種や犯した犯罪、立場によって扱いが違っている。窃盗犯より殺人犯の方が獄内では一目置かれるのと同じようなものだろう。

読んでいると、監獄内という現実から目が逸らされていくような気がする。していることは獄外と何か違うところがあるのか……?と思ってしまう。『囚人という言葉の意味は、自由のない人間ということに尽きる。』と作中で言っているのにもかかわらず、だ。

それでもやはり彼らのいるところはひどい場所だ。最後、ゴリャンチコフは出獄するとき足枷を外す。鋲をねじ切り、金槌で叩く。

こんなものが今の今まで自分の脚に着いていたことに、あらためて愕然とする思いであった。

僕も愕然とした。そうだ、この人たちは囚人なんだ、と。足枷をはめられて自由のない人間だったのだと。ここまでに登場した人物ほぼ全ての脚に足枷が付いていたんだ。そのことに気づくと置き所が見つからないもやっとした気持ちが湧いてきた。

・『イワン・デニーソヴィチの一日』

ソルジェニーツィンの作。これも獄中記。しかし時代は違い、『死の家の記録』から約一世紀後、ソ連時代のものである。この『イワン』と『死の家の記録』を比較すると、違いに驚く。

全体主義が蔓延していながら、実際はスターリンの独裁体制だったソ連。『死の家の記録』ではまだ囚人が活き活きとしている、というのも変だが活気があった。『イワン』の方はただ陰惨である。事実、この作品はソ連では発禁だったようだ。剥き出しの支配。ただイワンという囚人の一日を書いているだけなのに。

一世紀でここまで変わるんだ……

・文豪の評

ドストエフスキーと同時代の文豪といえばトルストイ。彼がこの作品について

真率で自然なキリスト教的な観点に立った優れた教訓的な書物 としての感動を新たにした経緯を書簡に記しているらしい。

さっぱりわからない。

「神と隣人への愛に発した宗教的芸術」の手本としてもあげていたそうだ。

さっぱりわからない。

何が宗教的なのか?多分今では理性の結果として認識している道徳的な考えは、この時代宗教と結びついていて、その行為も宗教的なものとして捉えられたのだろう?

自分が嫌がることを他人にしてはならない何故?

理性→自分がされたら嫌なことは他人も嫌なんだよ

宗教→それが教えだから

という感じなのだろうか。

人の数だけ答えがあるのか。宗教っていうイデオロギーに対して今はもう半ば反射的に拒絶してしまう。

でも、昔の人にとってはそうじゃなかった。その気持ち、知りたいなぁ。

無理だろうなぁ。

『君の名は。』感じて想う

ネタバレをするつもりはないけれど、書いているうちに内容に触れることもあるかもしれない。頭まっさらで見たい人は読むのを思い止まろう。

Introduction

前作から比べると、その上映規模と広告展開の多岐さに新海誠もここまで来たか、と思わざるを得ない。おセンチなアニメーション監督として名を馳せる彼だが正面から堂々と王道に殴り込みをかけた『君の名は。』だ。

今回の映画で何よりもぼくが驚き、喝采を送ったのがその飛び抜けた強引さである。ここまで強引で無理を通して、どうだ!と見せびらかした映画は久しく見てなかった。何より注目したいのはそれを成し遂げたエンタメ映画への進化である。

Cast and Crew

監督は新海誠。綺麗な背景を丁寧に丁寧に描き、揺れ動く人の気持ちを言葉もそうだが背景にも託す監督である。ボーイミーツガールを、青臭く、キラキラと眩しく、もう見ているこっちがやりきれなくなるほどに(羨ましい)描いちゃう監督。製作中、自分の心を正気に保てるのだろうか……

加えて安藤雅司というジブリで『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』という国民的作品の作画監督も務めた人がこの映画で作画監督を務める。これで作画に注目しないというのは損ですよ。損。

音楽はRADWINPS。この映画は劇伴に合わせて内容も変えていったらしいですよ。音楽が強引さの一翼を担っています。もうびっくりするくらい。

Plot Summary

千年ぶりとなる彗星の来訪が一ヶ月後に迫っている日本。

彼女は夢を見る。彼になっている夢を。

彼は夢を見る。彼女になっている夢を。

互いに夢だと思いながら、山奥に住んでいる三葉は憧れの東京生活をエンジョイし、東京に住んでいる瀧は女になった自分を面白可笑しく楽しんで日々を送っていた。しかし、なんども繰り返される不思議な夢。ついにお互い疑念を抱く。「これは本当に夢なのか?」

抜け落ちている記憶、した覚えのない行動、変化している周囲の反応。

「私/俺たち、入れ替わってる!?」

戸惑いながら幾たびも重なる入れ替わりにも慣れ始め、互いに日記や連絡事項を書き残し、喧嘩をし、この不思議な状況を楽しんでいた二人。

しかしある日、突然その入れ替わりが終わる。ぽっかりと胸に穴が開いたような気持ち。瀧は三葉に直接会いに行くことにする。

「まだ会ったことのない君を、これから俺は探しに行く」

その先には意外な真実があった……

Review

男女入れ替わり逆転ものは数多い。だって面白そうじゃん!というのがその理由だろう。男が女で、女が男。そこから生まれる齟齬は見ていて可笑しくて面白い。現実にはあり得ない現象だからこそ、安心して笑い飛ばすことができる。さあみんな大いに笑って、大いにびっくりしましょう。

強引さもそうですが、物語もちょっとびっくりしますよ。

加えてそれだけでもないです。

強引さってなんのこと?冒頭は二人のモノローグから始まる。異なるカットをモノローグを使って繋げて、離れたところにいる二人を描く。OKOKここまでOK。直後、劇伴がガンガン鳴ります!

「え、え?」OPが始まります。こんな映画作る人だったけ?OPでも、OPだからこそでしょうか、より一層二人の日常をカットを背景と共につないでつないで描きます。クロス・カッティングに次ぐクロス・カッティング。そのまま見ていたら退屈になりそうなところを描いています。

冒頭の勢いで心をつかんできます。「あいやー……」

すごく意外でした。もっと静かな映画を作っている印象を持っていたので。これは冒頭だけの話ではありません。劇中でもここが盛り上がりどころだよーってところでジャジャジャーン。映画に合わせてむしろ映画が合わせた音楽に乗って物語が展開されます。ほれ、盛り上がれ!とあからさまな演出に笑います。そこで見せ場でもなく、見せ方もどーしようもないものだったら皮肉を含んだ笑になりますが、ちゃんと(失礼だな、おい)物語の変化あり映像の見せ場ありなので身を任せます。しかしその回数がかなり多い。

新海監督の他の長編アニメーション映画は間延びしている印象があります。逆に短編はテンポいいです。だから『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』の感想を耳にする機会が多く、『雲の向こう、約束の場所』や『星を追う子ども』の話はあまり耳にしないのでしょうな。

エンタメを徹底した『君の名は。』ではそんなことはありません。むしろテンポが良すぎるくらいです。ちらりとよぎる疑問を置き去りにする速度です。「細かいことはいいから楽しめ!」という姿勢に今までと違う監督の姿を見ます。

が、映画ではなく、ものすごく長いPVを見ているような印象も持ちます。

瀧と三葉という2人が主人公。2人の視点がくるくる入れ替わり、物語を語っているのですが、直接会話をするのは数えられるほどです。監督曰く(舞台挨拶にて)「出会う前の少年少女の話がやりたかった」2人がお互いの姿を目におさめ、言葉を交わすのは実は少ない。演出でそう見せているだけなのです。

まあそれは置いといて、「少年少女が出会うまでの話」を物語にするのは大変です。それを実現するために”夢”と”入れ替わり”という要素をつけました。

この映画は確かに映画ではありますが、映画というより散文詩です。これはこの『君の名は。』に限った話ではなく、この監督のそれ以前の作品群にも言えることですが。

台詞も、端的にそれらしくほのめかす。重要な台詞ほどはっきり言わない。人物より背景をクローズアップする。タイトルも『君の名は。』助詞で止めると余韻は残る。

新海監督の映画の背景は綺麗ですが、どう綺麗なのかというと”光”につきます。だから現実にある場所でもどこか現実ではないような感覚(あんなに東京綺麗じゃないです)がより際立つ。印象に残る残す。

PVっぽいわー。(散文詩なのかPVなのかどっちなのか)

今時の青春恋愛映画はどこかひねらないといけません。おそらくみんな気づいたのしょう。「こんなのあり得ない」と。昔はまだそれを許容し没頭できたが、今は見ている間は楽しみながらも頭の片隅で「あり得ないよなー」と思ってしまいます。みんな理知的になったのでしょう。

だからこそ最初から現実にあり得ないお話を提示すれば、そんな疑問が浮かぶ余地はなく素直に没頭できます。そしてそれが現実から離れて詩的になればなるほど、ぼくたちはより純粋に物語を楽しめるのです。だから最近アニメ映画が人気なのではないでしょうか。なんといっても絵ですから。そういうことがやりやすい。そんなことを新海監督が思ったのかは知りません。

全編詩的なのはぼくたちも胃がもたれるので地に足をつけた描写もしっかりあります。むしろアニメはそういうことが苦手なので、どれだけ違和感がないかに注目です。

ベタな展開もきっちり抑え、ちくしょうと思いながらもニヤニヤしてしまいます。もし女の子と入れ替わったら……そりゃおっぱいは揉むよ。揉んじゃうよ。うん。何回も。2人の主人公に嫌味がないのも王道です。

万人が楽しめる映画ではないだろうか。詩的にエンタメ。な、何を言ってるのかわからねーと思うが、いままで書いたことによるとそうらしいぞ……。

でもなんか映画を見た!って感じではないんだよなぁ。なんなんだろうなぁ。面白いんだけどなぁ。

『セヴァストーポリ』戦争

トルストイは軍人だったのは有名な話。その時の経験が作品にも活かされている。では、軍人として何をしていたのか。

その中で最も苛烈だったのがこの露土戦争末期クリミア戦争のセヴァストーポリだろう。この本はトルストイがまだ文壇に名を馳せていない頃、また従軍している最中に書いたものである。

クリミア戦争とは何か?”最後の聖戦”と呼ばれることもある。『聖戦』とは普通の戦争と何が違うのか。それは目的である。現代の戦争は、主に国家同士の利益の衝突から起こる。「したい」と「したい」がぶつかり合い、どちらかの主張を押し通そうとするものである。

聖戦の目的は『信仰』のためである。神様のためのものである。みんなが幸福になるための戦争である。敵も味方も戦争が終結すれば皆幸せになると信じ、戦争を起こす、これが聖戦である。正直全く理解できないぞ。

クリミア戦争の当事国はロシアイギリスフランストルコ、脇役にオーストリア。あとはほかにもいろいろな国が関係しているが 主戦国はこれらの国だ。ナイチンゲールが活躍したのもこの戦争であり、現在救急医療で使われている手法「トリアージ」が考案されたのもこの戦争である。

なぜこの戦争が起きたのか、は一言でなんていうことは不可能である。が、簡潔にまとめてみると、

露 土のキリスト教徒を救済するため侵攻。以前締結した条約に基づく正当な行為。これは聖戦である。

英 露アレルギー。露が行動を起こすのは世界(英ではない)に危害を加えようとするためだ。世界を守るには偉大なる英国が行動を起こさなければならない。

仏 英に求められて。またナポレオン三世の即位後間もなくだったので、仏の存在感のアピール、また帝政への好印象を与えるため。ナポレオンとは違うぞ。

土 自国のイスラム教徒とキリスト教との争いが悪化。ロシアとはもともと仲がよろしくない。産業革命の流れとイスラム教との相性の悪さ。

キリスト教と簡単に書いているがそれはロシア正教のことだったりカトリックのことだったりするので若干の注意。

このクリミア戦争はその名の通りクリミア半島 現在でも問題が絶えない地域である が主戦場。そしてセヴァストーポリで最も凄惨な戦闘が繰り広げられた。そんな戦場にトルストイは自ら志願し、赴いた。

セヴァストーポリでは露が籠城戦、英仏連合軍が攻城戦を繰り広げた。そもそも露軍は広大な土地をカバーするほどの人員がおらず、慢性的な人手不足だった。この戦闘でも人数差はあった。が、冬という季節と英仏軍の連携のとれていない動き等々に助けられ、ほぼ一年、300日あまり耐え切った。最終的には露軍の放棄、という戦闘の集結だった。その間に何があったのか。トルストイはロシアの軍人だからセヴァストーポリ内部の露軍の話。

この本は主役はおらず、兵隊たちがセヴァストーポリで何を感じ何を思い何をしているかのスケッチだ。そこには感情を入れ込むことなく、ただ理知的な姿勢(多少の熱に気分を高揚させながら)で戦場を眺める目がある。

そこには戦争をする際宣われるたいそうなお題目なんてない。人間らしい感情 臆病だと思われるのは嫌だ、手柄を立てれば出世できるかもしれない、死にたくないなんとかして戦場に出ずには済まないだろうか、なるようにしかならないジタバタしても無駄 といったようなどこにでもありそうなもの。

死というものを特別視することはなく、身近にあるもの。数秒後に自分もただの肉として転がっているかもしれないものとして受け入れていたり、どうしようもない恐怖に襲われたり。

戦争をするのはぼくたちと変わらない人間なんだ、と思わされる。下手な戦争映画よりよほど心に迫る。

そしてやはり自らの体験をもとにしたからか、相手として出てくるのは仏軍ばかりである。英国の同盟国としての参加している仏軍の方が英軍より戦果をあげていたという事実がある。

互いに白旗をあげて死体を収容する際にかわされる仏軍との仏語での会話。恨み言は一言もない。刺々しくもない。むしろ和やかな雰囲気ですらある。タバコを交換したり、互いの共通の知人の話をしたり。戦争ってなんなのだろうか。

最後の聖戦というだけあり、理屈だけでは計れない戦争だったのだろうか。それともそんなことは関係ないのか。

去年復刊したばかりで、字体も旧字体(それとも正字なのか異体字なのかはわからない)なので少し読みにくいが(戀愛に彈丸、聯隊に繃帯や周圍)それも一興である。どれだけ自分が読めるか、の小手調。

またこの戦争の後、さらなる亀裂がロシアと西欧諸国に入った。

(タイトルもセヴァストーポリではなく『セワ゛ストーポリ』という表記だがこの文章ではセヴァストーポリで統一した。)